-

磨料磨具行业新标准一、国家鼓励制定团体标准2015年3月国务院颁布了《深化标准化工作改革方案(简称改革方案)》,其中提出了标准化改革的一项重要

磨料磨具行业新标准一、国家鼓励制定团体标准2015年3月国务院颁布了《深化标准化工作改革方案(简称改革方案)》,其中提出了标准化改革的一项重要 -

机床工业发展的四个主要动力从范围来看,过去40年来机床工业的主要发展动力可归纳为“四大红利”,即改革红利,公开红利,发展红利和人口红利。1.改革红

机床工业发展的四个主要动力从范围来看,过去40年来机床工业的主要发展动力可归纳为“四大红利”,即改革红利,公开红利,发展红利和人口红利。1.改革红 -

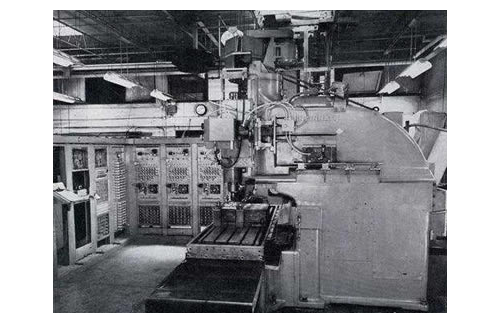

通过数控机床的自主创新初次突破250,000台2011年我国机械工业累计实现工业总产值16.89万亿元,同比增长25.06。全年实现利润总额12013亿元,同比增长21.14。在列入快报统

通过数控机床的自主创新初次突破250,000台2011年我国机械工业累计实现工业总产值16.89万亿元,同比增长25.06。全年实现利润总额12013亿元,同比增长21.14。在列入快报统 -

数控机床出现问题怎样找到并排除数控机床维修首先要知道故障所在的部位,将可能会出现故障的部位一一排除,找出故障所在和原因才能进一步的维修,但是并不是所有

数控机床出现问题怎样找到并排除数控机床维修首先要知道故障所在的部位,将可能会出现故障的部位一一排除,找出故障所在和原因才能进一步的维修,但是并不是所有

近年来,制造企业纷纷将智能制造作为发展先进制造业的制高点。

美国大力推动以工业互联网和新一代机器人为特征的智能制造战略布局,德国推出工业4.0计划,新加坡提出智能之国计划。我国也在《中国制造2025》提出到2025年,制造业重点领域全面实现智能化的战略目标。

在我国传统制造企业中,长虹、海尔等企业早在几年前就开始探索互联工厂。海尔已在四大产业建成工业4.0示范工厂,用户可以通过海尔的移动终端随时可以进行私人订制。

毋庸置疑智能制造已经贯穿到工厂设计、生产、管理、服务等各个制造环节。智能制造提高了生产效率,但也产生机器对人的替代,不禁让我们产生疑问:智能制造对我国就业会产生怎样的影响?又该如何应对这些影响?

机器人会抢走饭碗吗?

短期来看,智能制造将引发替代效应以及产业转移效应,导致部分工作岗位流失。

近年来,我国一些较发达省市的劳动力成本正以每年近10%的比例上涨,招工难、招工贵等因素,推动了当地汽车、电子信息、电气机械和器材制造等产业的生产线机器换人。根据中国机器人产业联盟统计数据,2014年我国工业机器人销量占全球工业机器人销量25.3%,连续两年成为全球*大的机器人消费国。其中,90%以上的机器人应用于上下料、搬运、焊接、喷涂、装配等环节。

另一方面,智能制造具有自感知、自决策和自执行等功能,能够节省大量管理人员,使管理层呈现扁平化、去中间化趋势。例如,2013年海尔公司在业务智能化后,裁掉了18%的员工,主要为中间管理层。

此外,随着我国人力成本的提升。部分高端制造业代工工厂将会回流至发达国家,造成我国更多一线劳动岗位的流失。

但长期来看,智能制造倒逼产业结构调整,创造新兴就业机会。一方面是产业结构调整带来就业结构调整。虽然企业降低了对一线劳动岗位和管理岗位的需求,但随着智能制造的大规模应用,将增大对数据分析、工业软件开发、系统集成、用户互动设计、设备调试运维等智能制造装备及服务领域的用人需求。正如上世纪五六十年代美国工业领域的自动化引发严重失业同时,技术、文书等新工作岗位亟需大量人力而出现用工荒。另一方面是创业增加就业岗位。生产过程的少人化、低成本,以及3D打印分布式的生产制造方式,为创业及中小微企业发展带来####的机遇,带来更多就业机会。

颠覆传统劳动模式

智能制造将会改变劳动者原有的工作范式,对劳动者的专业性、能动性、灵活性、协作性提出更高的要求。

其一,专业性。智能机器人可替代部分低技能劳动力,但智能化生产线和大数据系统的指挥、操作和运维需要更具专业能力的劳动者弥补机器的不足。劳动者需要能够将所学的知识和技能应用于构建真实的工业系统,以应对自动化系统故障。

其二,能动性。智能工厂中工作内容的变化要求员工兼具多种工作技能。

其三,灵活性。制造工厂将能够迅速根据市场需求调整其生产适应能力,减轻人力的生理和心理压力;新形式的协作工厂让虚拟工作和移动工作成为现实;多模式、用户友好界面的智能辅助系统将协助员工的工作,帮助劳动者实现更灵活的就业方式。

其四,协作性。一方面是人人协作,不同职业之间的分工运行模式将逐渐被合作模式所取代。智能制造将制造的各个环节的联系变得更加紧密,不同的职业分工将需要更多的沟通与合作。另一方面是人机协作,在智能工厂里,人、机器和资源如同在一个社交网络里一般沟通协作,相互配合,重塑传统制造工厂模式下人与生产设备之间操控与被动反应的机械关系。

劳动者将流向服务业

智能制造能够实现制造的高效率和精准化,但多用于处理简单、机械重复的操作,而那些思考复杂度高、创造力强、灵活性高的服务工作,仍然需要人力胜任,是未来劳动者就业的重要方向。

在智能制造的背景下,制造业微笑曲线的中端加工、组装等附加值降低,而价值链两端以研发、设计为内容的前端和以品牌、物流、销售等服务集成为内容的后端更为陡峭。智能制造的广泛运用,将主要压缩制造业中端生产环节的就业空间,而前端和后端的服务性环节则需要更多的人力支撑。

具体来说,主要有三类工作需要大量劳动者:一是创意设计、产品品牌建设、客户服务等运用创意、想象力、能动性的工作;二是智能系统和设备的运维工作,比如智能系统和高端数控机床、机器人、增材制造等智能制造装备的操作、调试、维护和改造;三是新型管理人员,尤其是能够通过数据技术、分析跨国公司各地工厂车间的生产活动,以及能够对优化某一生产流程提出明确建议和指导的管理人员。

我国应当依托《中国制造2025》、《互联网行动计划》等战略举措,进一步为大众创业、万众创新营造良好的政策环境。其一,鼓励科研院校人才的创新创业,加深科研院校与企业的互动,加速科研成果的转化,推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人等智能产品领域的创新创业。其二,加快建设完善四众支撑平台,多渠道鼓励创新创业。充分发挥互联网对创新资源配置的有利作用,通过四众等新模式实现科研、人力、物力等生产要素与创业者的对接。其三,为创新创业提供法律制度保障。通过完善我国知识产权、质量监督、社会保障等方面的法律,为智能制造领域创业和高端制造业的发展创造有利环境。

鲁公网安备 37030402001359号

鲁公网安备 37030402001359号