-

磨料磨具行业新标准一、国家鼓励制定团体标准2015年3月国务院颁布了《深化标准化工作改革方案(简称改革方案)》,其中提出了标准化改革的一项重要

磨料磨具行业新标准一、国家鼓励制定团体标准2015年3月国务院颁布了《深化标准化工作改革方案(简称改革方案)》,其中提出了标准化改革的一项重要 -

机床工业发展的四个主要动力从范围来看,过去40年来机床工业的主要发展动力可归纳为“四大红利”,即改革红利,公开红利,发展红利和人口红利。1.改革红

机床工业发展的四个主要动力从范围来看,过去40年来机床工业的主要发展动力可归纳为“四大红利”,即改革红利,公开红利,发展红利和人口红利。1.改革红 -

通过数控机床的自主创新初次突破250,000台2011年我国机械工业累计实现工业总产值16.89万亿元,同比增长25.06。全年实现利润总额12013亿元,同比增长21.14。在列入快报统

通过数控机床的自主创新初次突破250,000台2011年我国机械工业累计实现工业总产值16.89万亿元,同比增长25.06。全年实现利润总额12013亿元,同比增长21.14。在列入快报统 -

数控机床出现问题怎样找到并排除数控机床维修首先要知道故障所在的部位,将可能会出现故障的部位一一排除,找出故障所在和原因才能进一步的维修,但是并不是所有

数控机床出现问题怎样找到并排除数控机床维修首先要知道故障所在的部位,将可能会出现故障的部位一一排除,找出故障所在和原因才能进一步的维修,但是并不是所有

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,这是我国实施制造强国战略**个十年的行动纲领。

今年2月,工信部印发了《中国制造2025城市试点示范工作方案》,开展中国制造2025城市试点示范工作,旨在通过3-5年的工作,在全国率先建成一批新型制造业强市和强区,探索形成具有推广意义的制造业转型路径和发展模式,以点带面示范推广,加快制造业整体素质提升。

武汉应培养重量级跨国制造大企业

目前,武汉市正全力推进试点示范工作,将把武汉打造成为中国制造2025城市推进的样板,开辟出一条符合武汉实际、具有中部特色的制造业转型升级、提质增效之路,为制造强国建设作出应有的贡献。

未来,武汉将全面贯彻落实中国制造2025战略,同时,突出重点,先行先试,着力围绕新兴产业培育模式、产业创新体系建设、先进制造业与互联网深度融合三大试点积极探索,力争形成可复制、可推广经验,发挥示范带动作用。

武汉计划,到2019年,基本建立起创新能力强、质量效益好、结构布局合理、国际竞争力显著增强的先进制造业体系,目标如下:

1、创新能力:力争建成高端数控装备创新中心、海洋工程装备创新中心、新一代信息光电子创新中心3家***制造业创新中心,企业研发经费支出占销售收入比重达到2%,规上工业每亿元主营业务收入有效发明专利数达到1.2个。

2、质量效益:制造业全员劳动生产率达到47万元,年均增长8.3%,制造业质量竞争力提高1个点。

3、两化融合:数字化研发设计工具普及率达到87%,关键工序数控化率达到75%,宽带普及率达到100%。

4、绿色发展:万元工业增加值能耗下降15%以上,万元工业增加值用水量下降18%以上,工业固体废弃物综合利用率达到99%。

实施路径

建设有机更新的迭代产业体系实现智能制造跃升

武汉将在新兴产业培育模式、产业创新体系建设、先进制造业与互联网深度融合上开展试点示范,加快培育战略性新兴产业,加快传统产业转移调整和转型升级,构建传统优势产业+战略性新兴产业+未来产业有机更新的迭代产业体系,推动先进制造业与互联网的深度融合,实现智能制造跃升。

建设有机更新的迭代产业体系

培育壮大光电子信息、生命健康、高端装备三大战略性新兴产业

光电子信息:依托中国光谷,重点围绕移动互联和物联网的产业发展方向,布局光电子、光显示、集成电路、地球空间信息、智能终端的完整产业链、创新链,加快推进国家存储器基地项目,建设具有国际影响力的新一代信息技术产业创新基地。

生命健康:依托武汉生物城,重点围绕针对重大疾病的药物、医疗器械和健康服务等方向,布局生物医药与医疗器械、精准医疗与服务、养生保健、生物农业等产业化项目和创新机构,发展生物服务与健康服务新业态,建设****的生命健康产业创新基地。

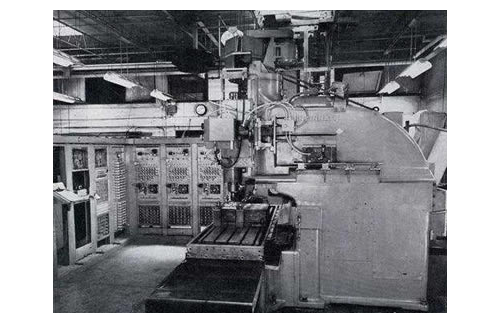

高端装备:重点围绕新一代信息技术与制造技术深度融合的创新方向,布局传感器、工业软件与高档数控机床、机器人、海洋工程装备、航空航天装备等产业项目和创新载体,加快推进国家航天产业基地项目,建设国内重要的高端装备产业创新基地。

加快推进传统产业转型升级

加大技术改造力度,推动汽车、钢铁、石化等传统支柱产业进一步强化核心竞争优势,提升能级。在汽车及零部件领域,加快智能化、网联化、绿色化技术的研发与应用,进一步提升汽车整车制造规模和水平,发展关键配套。在钢铁领域,坚持精品发展战略,突出产品结构调整,建成全球*具竞争力的精品钢材生产基地。在石油化工领域,培育化工新材料,大力发展精细化工、化工物流,形成石化下游产业链及贸易集聚区。

提升产品质量品牌,围绕食品烟草、家用电器、纺织服装等时尚消费产业推进增品种、提品质、创品牌的三品战略,增加高质量产品有效供给。积极开展个性化定制、柔性化生产,丰富和细化消费品种类。

强化工业基础能力,布局一批四基研究中心,创建一批公共服务平台,针对基础领域开展关键核心技术和共性技术开展协同创新,完善技术基础体系,提升技术工艺、装备水平、产品性能和质量,提升重大装备总装及配套本地化率。

大力发展绿色制造,在钢铁、建材等产业推广工业节能节水技术改造、数字能效提升、清洁生产改造、资源综合利用。培育壮大节能环保产业,发展高端智能再制造。

超前谋划一批未来产业

以重大科学发现或技术突破为基础,以市场需求为根本导向,重点发展一批代表未来发展趋势,对经济社会全局具有重大###带动作用的产业。

在信息技术领域,重点围绕全光网络、量子通信网络、虚拟现实等下一代信息技术实现突破与产业化应用。

在生命健康领域,加快布局基因诊断与靶向治疗、干细胞及组织器官再生等重点突破方向。

在智能制造领域,促进人工智能、人机共融制造与装备等前沿技术发展与成果转化,突破无人驾驶汽车关键技术。

围绕新能源、新材料等未来高技术产业竞争制高点,加快生物材料、纳米材料、超导材料、智能材料、储能材料等前沿领域技术突破,推进石墨烯、氢储能等关键技术产业化。

推进互联网与先进制造业深度融合

夯实两化融合基础,加快推进信息系统综合集成,着重推进信息技术由单项应用向集成提升发展。到2019年,全市规上企业100家企业通过国家两化融合管理体系评定。

推广智能制造,加快自动化生产线改造,推进数字化车间建设,培育一批智能化工厂。到2019年,全市建成10个在全国有影响力的智能制造试点示范工厂,100个省级、300个市级数字化车间和智能制造试点示范。

推动传统生产模式升级,建立开放式创新交互平台、在线设计中心,发展基于互联网的众包、众创等模式,促进研发模式升级。加快发展工业电子商务,促进营销模式转型升级。推进制造业服务化,促进运营模式转型升级。

强化互联网基础,构建云、网、端结合的新型基础设施,大力建设智慧园区,推动园区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和优化。

构建区域协同创新体系

进一步探索政、产、学、研协同创新机制,着力构建高校、科研院所与地方经济融合的体制机制。围绕重点产业建立企业主导、院校协作、多元投资、成果分享的新模式,在建设制造业产业创新体系上发挥示范作用。

强化企业在产业创新中的主体地位。提升企业在产业技术创新决策中的话语权,支持企业建立研发机构,通过财政、税收等手段鼓励企业加大研发投入。定期研究和发布技术创新路线图,引导企业组织企业开展技术攻关,破解制约重点产业发展的技术瓶颈。

发展新型技术创新机构、创新服务平台。大力推进高端数控装备创新中心、海洋工程装备创新中心、新一代信息光电子制造业创新中心建设。探索完善工研院市场化、企业化运作模式。大力建设公共开发、数据共享、网络服务、共享应用等产业共性技术支撑平台。

营造创新创业良好氛围。推动东湖高新区探索建设自由创新区,并将政策推广到全市各园区。实施创谷计划,到2019年在全市建成10个以上集孵化服务、企业服务、金融服务、人才服务、智慧服务平台于一身的创谷。深化职务科技成果管理、使用和处置权改革,构建市场导向的成果转化和技术转移机制。提升企业知识产权运用和保护能力。

开展区域协同创新,深度参与国际创新合作。加快引进国际研发资源,组建跨境跨地区产学研联盟。深入推进武汉与芝加哥、光谷与硅谷的双谷双城合作,加快融入全球创新网络,打造全球创新网络的重要节点城市。

完善制造业人才培养体系

实施城市合伙人计划,放眼全球引进##产业人才,支持青年科技人才创新创业,着力引进、培育一批拥有自主知识产权或掌握核心技术的产业领军人才。

实施万企育才工程,加大对企业家的培育支持力度,培育一批####企业家,打造一支######管理人才队伍。

提升制造业工人整体素质,完善以企业为主体、职业院校为基础,学校教育与企业培养相联系、政府推动与社会支持相结合的高技能人才培养培训体系,培养一批技术应用娴熟、技能工艺精湛、实践经验丰富的高技能人才。

基础优势

产业基础雄厚创新资源丰富 武汉创建中国制造2025城市试点示范优势明显

武汉是我国中部地区中心城市,全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。工业基础和发展水平具有中部地区的典型代表性。近年来,随着长江经济带、国家全面创新改革试验区、国家内陆自由贸易试验区等全局性重大战略在我市叠加,全市改革创新步伐加快,经济社会实现较快发展,为开展中国制造2025城市试点示范,系统探索新常态下制造业转型升级的新模式、新路径提供了有力支撑。

产业基础雄厚

工业是武汉立市之本,2015年,全市规模以上工业总产值达到1.24万亿元;规模以上工业增加值达到3504亿元,规模以上工业增加值在副省级城市中排名第4;工业占全市GDP的比重保持40%左右,在全市经济中发挥了支撑作用。

近年来,通过优化升级传统产业、培育壮大战略性新兴产业,以高新技术为代表、千亿产业和战略性新兴产业为支撑的先进制造业体系初步形成,部分新兴领域已经处于全国**地位。累计获批29个***高新技术产业基地,国家信息产业基地、光谷生物城、未来科技城等建设发展走在全国前列,2015年,全市高新技术产业产值完成7701亿元,占全市工业的62.2%;汽车及零部件、电子信息、装备制造、食品烟草、能源及环保等5个千亿产业合计产值占全市69%。

创新资源丰富

武汉市作为我国重要的高校与科研机构聚集地,科技人力储备充裕,科教研发实力雄厚。拥有普通高等院校78所,其中有7所211全国重点高校,高校集聚度仅次于北京与上海。2015年,武汉市在校大学生人数已接近120万,位居全国首位;拥有***科研院所102个、国家实验室及国家重点实验室21个;拥有两院院士总数达67个,国家####专家218人、湖北省百人计划专家106人。

近年来,武汉不断加大对科技创新的支持力度,先后出台黄金十条、汉十条等系列政策举措,探索推动科技创新向产业孵化转变的新模式新平台。东湖国家自主创新示范区知识创造和技术创造能力居全国高新区第2。率先创立战略性新兴产业引导基金,集聚各类创投资本及产业基金1000亿元。组建10家工研院,建成960多万平方米孵化器,累计引进世界500强、国内500强及跨国公司研发机构88家。获批设立武汉国家技术转移中部中心,2015年技术合同成交额突破400亿元,居副省级城市第2。

融合基础坚实

武汉市在制造业与互联网融合发展上具有较好的基础。智能制造领域技术储备雄厚,拥有两院院士8人,数字制造装备与技术国家重点实验室、国家制造装备数字化工程研究中心、国家数控系统工程技术研究中心等10多个***研发平台,形成了相对完善的技术创新体系,拥有较强的智能化、自动化方案设计和系统集成能力。我市也是全国重要的智能装备制造集聚地,在智能仪器仪表、智能控制系统、数控机床及基础制造装备、智能专用设备等方面已形成覆盖全产业链的产业体系。

近年来,互联网与先进制造业融合创新广泛铺开,截止目前,武汉进入国家两化融合管理体系贯标试点的企业总数达40家,占湖北省总数的60%。武船、长飞、神龙、武重、远大、武石化等6家企业已通过工信部两化融合贯标评定。长飞光纤、武汉美的、船用机械等3个项目获批***智能制造试点示范项目,示范项目数量在15个副省级城市中列第4。除工信部示范项目外,率先在国内编制省市级智能制造试点示范项目计划,形成分级推进格局。

政策体系完善

近年来,武汉市委、市政府围绕建设国家中心城市、复兴大武汉目标,始终咬定工业强市战略不动摇,始终推动工业经济升级发展不松劲,不断深化对工业发展的认识和谋划。在市委市政府的高度重视和工业战线的共同努力下,各种要素向工业聚焦,构建了强有力的组织保障机制,形成了以工业为先、工业为重的发展氛围。

去年,国务院印发实施中国制造2025,武汉市委、市政府十分重视这项战略在武汉的贯彻落实,联合工信部赛迪研究院开展了大量的研究,先后组织两场院士专家咨询会,经过反复修改完善,历时一年多完成《武汉制造2025行动纲要》,于今年2月正式印发实施。今年以来,围绕《行动纲要》,又配套编制了《武汉市战略性新兴产业倍增计划》、《武汉市智能装备产业发展规划》、《武汉市工业转型升级指导目录清单》,制定《武汉市推进制造业与互联网融合发展行动计划》、《武汉市领军企业实施计划》、《关于促进智能制造产业发展若干政策措施》等细化方案,进一步完善推动中国制造2025落实的政策体系。

鲁公网安备 37030402001359号

鲁公网安备 37030402001359号